Inhalt

VORWORT

Die Umgebung von Schlössern, Burgen und Klöstern war in der Vergangenheit ein reicher Nährboden für allerlei Sagen und Geschichten. Da machte der Raum in unserer Heimat keine Ausnahme. Viele dieser Sagen haben mit der tatsächlichen Geschichte einiges gemeinsam, sie geben der Wirklichkeit sogar noch die nötige Würze und wurden früher gerne mündlich weitergegeben.

An den kalten Winterabenden saßen einst beim Kerzenschein in den schummrigen Stuben die Kinder um den wärmenden Kachelofen und hörten den Erzählungen der Eltern und Großeltern andächtig zu, die ihnen die Geschichten und Sagen gerne erzählten.

Gut, daß es in der Vergangenheit Menschen gegeben hat, die diese zu Papier brachten und so vor dem Vergessen bewahrten; denn wer hat heute noch Zeit, wenn der Fernseher eingeschaltet ist, diese Geschichten weiterzugeben.

Ich habe schon 1961 für den Schulgebrauch eine Sammlung unter dem Titel „Sagen und Geschichten im Landkreis Bogen“ an alle Schulleitungen vervielfältigt. In diesem Büchlein werden nun diese für die nähere Heimat zusammengefaßt, damit auch die nachkommenden Generationen darin lesen können und sich an ihnen erfreuen.

Hunderdorf, im Jahre 1999

K.Klar,

Chronist der VG

Raum Hunderdorf

Wie Eglsee entstanden ist

In Bayern gibt es 19 Orte mit der Bezeichnung Eglsee. Rechts der Straße von Hunderdorf nach Bogen finden wir die Einöde Eglsee. EMMI BOCK schreibt in ihrer Sagensammlung über die Entstehung des Namens Eglsee: Wo heute sich die Kolonie Eglsee befindet, war früher ein weiter, tiefer See, der inmitten eines herrlichen Waldes lag. Im Laufe der Zeit ist dieser See immer mehr ausgetrocknet und versiegt, bis schließlich der jetzt noch vorhandene kleine Weiher übrig blieb. Den See soll eine auffallend große Menge Seeigel bewohnt haben) daher der Name Eglsee, der sich dann auf die später hier entstandene Ortschaft übertrug.

Der weggerückte Grenzstein

Vom Kloster Windberg führt ein schmaler Weg bergab zur naheliegen Ortschaft Hofdorf in der Gemeinde Hunderdorf. Vorbei an der stillgelegten Müllhalde, durch einen Hohlweg kommt man an ein Marterl aus dem vergangenen Jahrhundert, das in der Amannwiese steht. Diesen Weg gingen die Hofdorfer, wenn sie zur Kirche nach Windberg wollten, denn Hofdorf war früher eine Hofmark des Klosters Windberg. Aber auch weniger gläubige Menschen benützten den Pfad, denn in Windberg gab es auch ein gutes Bier, das in der Klosterbrauerei gebraut wurde. So mancher Kirchgänger blieb nach der Messe in der Klosterschänke) um zu später Stunde den steilen Weg nach Hofdorf hinunter zu taumeln.

So ging vor langer Zeit ein gewisser Strohmeier heimwärts nach Hofdorf, wo ihn seine angetraute Ehehälfte schon sehnsüchtig erwartete. Auf halbem Wege bei der Amanwiese sprach ihn plötzlich eine Stimme an:“Wou muß i eahm hintoa?“ Gemeint war ein weggerückter Grenzstein, den ein bereits Verstorbener zu Lebzeiten ausgegraben hatte und nun als Geist keine Ruhe finden konnte.

Strohmeier, erschreckt und vom Klosterbier selig, antwortete: „Do wo‘ s eahm ghoit hast!“ – Drei Tage später war Strohmeier nicht mehr unter den Lebenden. Seit dieser Zeit erinnert ein Marterl an diese Begebenheit, die der Großvater des verstorbenen Bürgermeisters Anton Kittenhofer von Windberg, Josef Kittenhofer (1851-1929), selbst 18 Jahre Bürgermeister von Windberg, seinen Söhnen und Enkeln erzählt hat.

Den genannten Kirchenweg geht heute kaum mehr jemand, denn die Hofdorfer besuchen seit langem lieber die Pfarrkirche zu Hunderdorf. 1998 wurde die Steinsäule entfernt und bei Sternhäusl in Windberg wieder aufgestellt.

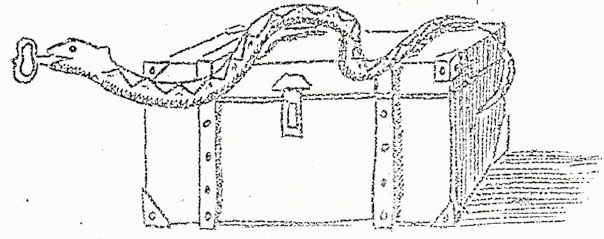

Der Schatz in Lindenbrunn

Lindenbrunn ist eine Einöde in der Gemeinde Hunderdorf. Als die Schweden im Lande hausten, bargen die Windberger Mönche all ihre Geld- und Silberschätze in einer eisernen Truhe. Diese vergruben zwei Patres in Lindenbrunn, das damals zum Kloster gehörte. Die Schweden kamen, plünderten das Kloster und erschlugen die zwei Mönche. Niemand wußte, wo der Schatz vergraben war. An einem Fronleichnamstag, als alle Leute bei der Prozession waren, gruben heimlich drei Burschen nach der Truhe. Tatsächlich fanden sie dieselbe und hoben sie aus der Grube. Als sie den Schatz voll Goldgier mitnehmen wollten, läuteten die Glocken gerade den ersten Segen. Da tat es einen furchtbaren Donnerschlag und der Blitz fuhr zur Erde. Die Kiste mit dem Gold versank im Boden. Von den drei Burschen hörte man nichts mehr.(Verfasser unbekannt)

Die Prophezeiungen des „Mühlhiasl“

In die Zukunft zu blicken war schon von jeher ein Wunschtraum der Menschen. Die Vergangenheit kannte Orakel, Wahrsager und Wahrsagerinnen. Sterne, Karten und Handlinien dienten dabei als zweifelhaftes Werkzeug.

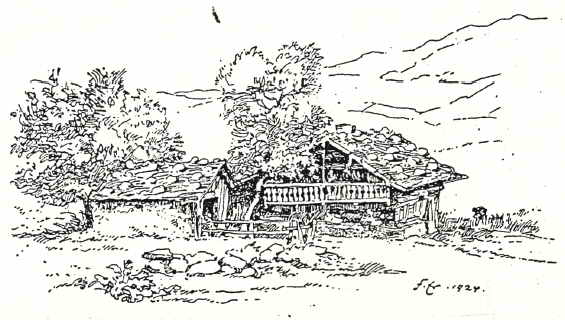

Der „Mühlhiasl“ von Apoig bei Hunderdorf hielt aber nichts von diesen Dingen; er hatte „Gesichte.“ Seine Prophezeiungen kamen aus ihm selbst. Gelebt hat der „Mühlhiasl“ – oder Matthias Lang, wie sein bürgerlicher Name war – vor gut 200 Jahren in der Mühle zu Apoig bei Hunderdorf. Auch heute steht dort noch die ehemalige Mühle, die jedoch später errichtet wurde.

Seine Prophezeiungen sind nicht aufgeschrieben worden, sie wurden von Mund zu Mund weitererzählt. Manches von dem, was er voraussagte, ist tatsächlich eingetroffen.

Prämonstratenser Herren von Windberg haben den „Mühlhiasl“ einmal in die Kur genommen und suchten ihm seine Prophezeiungen auszureden. Aber der „Mühlhiasl“ blieb dabei stehen. Als alles gute Zureden nichts half, wiesen sie ihm schließlich die Tür. Da hat der „Mühlhiasl“ gesagt: „So gewiß als ich jetzt heraus muß, so gewiß müßt ihr auch bald heraus.“ Und siehe, es kam die Klosteraufhebung 1803, und die Klosterherren verließen Windberg.

Daß seine Wahrsagungen zutrafen, dafür ist er selber ein Beweis. Er hatte gesagt: „Ich komme euch auch als Toter noch aus.“ Als sein Leichnam von dem Ochsengespann zur Beerdigung gefahren wurde, da machten die Ochsen bei einer großen Senkung des Weges einen Sprung, und die Totentruhe mit dem Leichnam rollte hinab und mußte wieder heraufgeholt werden.

Doch lassen wir den „Mühlhiasl“ zu Worte kommen. Freilich wird sich schwer feststellen lassen, was genau vom „Mühlhiasl“ stammt und was etwa von anderen hinzugekommen oder im Laufe der Zeit verändert worden ist.

„Wenn die schwarze Straße von Passau heraufkommt, wenn die schwarze Straße ins Böhmen hineingeht, wenn die Rabenköpfe (?) kommen, wenn die Bauern mit gewichsten Stiefeln in die Mistgrube hineinstehen, wenn sich die Bauernkleiden wie die Städtischen und die Städtischen wie die Narren, wenn alle Bauern politisieren, dann wird die Welt wieder abgeräumt.

Es wird ein Krieg kommen. In diesem Krieg wird eine scheinbare Ruhe eintreten, dann aber kommt es, daß die Leute wieder so wenig werden, daß die Brennessel und die Brombeerdörner zum Fenster  herauswachsen. So wenig werden die Leute, daß, wenn sich noch etliche begegnen, wenn alles vorbei ist, sie Bruder und Schwester zu einander sagen werden.

herauswachsen. So wenig werden die Leute, daß, wenn sich noch etliche begegnen, wenn alles vorbei ist, sie Bruder und Schwester zu einander sagen werden.

Das Holz wird so teuer wie der Zucker, aber langen tut es. Wenn man im Gäuboden oder am Donaustrand noch eine Kuh findet, soll man ihr eine goldene Glocke anhängen, aber im Wald werden doch noch die Gockel krähen.

So vielerlei Geld wird gemacht, daß man es gar nicht mehr kennen kann, aber auf einmal gibt es keines mehr. Einerlei Geld kommt auf, die am meisten besitzen, haben auf einmal nichts mehr.

Häuser werden gebaut wie die Schlösser und Pfarrhöfe, Schulhäuser wie Paläste für die Soldaten. Es wird auch eine große Häuser- und Wohnungsnot kommen, obwohl die Städte so groß und fünf- bis sechsstöckige Häuser gebaut werden, und auch auf dem Lande wird alles voll Häuser sein. Die ganzen Lindacher Berge werden voll Häuser und Lehmhütten angeschlett. Zu Hunderdorf wird ein Halls gebaut, des, wird vor diesen Ereignissen schon lange stehen, aber nicht ausgebaut.

Alleweil werden Missionen gehalten und viel über den Glauben gepredigt, kein Mensch kehrt sich mehr daran, und die Leute werden erst recht schlecht.

Die Religion wird so klein und schwach, daß man den ganzen Glauben in einen Hut hineinbringt und mit einer schnappenden Geißel die wenigen Gläubigen vertreiben kann. Es werden aber, wenn die Leute einmal wieder ganz wenig sind, nach diesen großen Umwälzungen heilige Priester, besonders heilige Ordensleute den Glauben wieder neu lebendig machen und werden große Zeichen und Wunder tun. Es wird auch vorher der Glaube an Weizzen und Geister abgeschafft, die Weizzen vom Papst verbannt werden, aber die Neueinführung des heiligen Glaubens wieder so häufig wie früher auftreten und das Volk zwingen, wieder zu glauben.

Bevor dieses geschieht, werden die Leute so viel und so bös, die eigenen Christen den Glauben am meisten verspotten, weil sie alles auf ihre Weisheit setzen und Gottes Allmacht nicht mehr kennen werden, weil sie in der Luft fliegen und auf der Straße mit Wagen fahren, welche von selber laufen können. Besonders aber werden die meisten Leute auf zweirädrigen Karren fahren, so schnell, daß kein Pferd und kein Hund mitlaufen kann. In der Donau wird- ein eiserner Hund heraufbellen (Dampfer) und über die Donau eine eiserne Straße führen.

Über den Pilgramsberg wird eine Straße gebaut und auf dieser Straße werden sie herauskommen diese Roten.“ Wenn er gefragt wurde, ob diese Roten die Franzosen seien, sagte er, daß es keine Franzosen seien, auch nicht rote Hosen oder Joppen anhaben werden. Er könne nur sagen, daß es Rote sein werden. Wenn sie kommen, soll man sich im Perlbachtal in den großen Hölzern und auf  der Käsplatte bei Englmar verstecken und in die Weizenmandl verstecken. So schnell kommts und vergehts, daß man es mit drei Laib Brot überleben kann, und so schnell muß man laufen, daß man, wenn man ein Laib Brot verliert, diesen liegen lassen muß, auch den zweiten, man kann es auch noch mit einem aushalten.

der Käsplatte bei Englmar verstecken und in die Weizenmandl verstecken. So schnell kommts und vergehts, daß man es mit drei Laib Brot überleben kann, und so schnell muß man laufen, daß man, wenn man ein Laib Brot verliert, diesen liegen lassen muß, auch den zweiten, man kann es auch noch mit einem aushalten.

Das Bayerland wird verheert und verzehrt von seinem eigenen Zorn. Am längsten geht es her, aber am schlechtesten geht es ihm. Wenn die Leut nichts mehr tun als fressen und saufen, schlemmen und dämmen, wenn auch Bauernleut lauter Kuchen fressen, wenn sie d’Hendl und Gäns selber fressen, – wenn Bauern alle Grenzsteine umackern und alle Hecken aushauen, wenn Bauern alle politisieren.. …nachher ist die Zeit da. (Von L. Häusler und J. B. Raun)

Im Windberger Raum

Die Sage von der Entstehung Windbergs

Vor mehr als einem Jahrtausend trug es sich zu, daß ein einsamer Wanderer aus dem Sachsenlande auf den Ausläufer des Donaugebirges kam, auf welchem heute Windberg steht. Das Gebiet war damals mit dichtem, undurchdringlichen Wald bewachsen. Der Wanderer hörte auf den Namen Winith und war auf der Suche nach seinem Bruder, der von einem fremden Kriegsvolke entführt worden war. uf dem Ausläufer legte er sich nieder, um von den großen Anstrengungen seiner Wanderschaft auszuruhen. Kaum hatte er sich niedergelegt, so schlief er auch schon ein.

Da hatte er einen wunderbaren Traum. Er sah im Traum, wie ein großer Adler durch die Luft zu ihm niederschwebte. Das Fluggeräusch dieses großen Vogels erschütterte die Luft. Der Adler ließ sich neben Winith nieder, berührte ihn mit seinen Schwingen und sprach: „Stehe auf und gehe an den großen Fluß, dort werden dir Wanderer begegnen. Forsche unter ihnen nach dem, der auch Winith heißt. Dieser Namensgenosse wird dein Bruder und dein Mitarbeiter sein.“

Als Winith erwachte, begab er sich sofort an den großen Fluß, die Donau. Es dauerte nicht lange, da kamen Wanderer des Weges. Winith fragte, ob einer unter ihnen sei, der Winith hieße. Wie der Adler vorausgesagt hatte, fand sich unter den Wanderern tatsächlich ein Winith. Nun forschte der Winith, der den sonderbaren Traum hatte, den Wanderer aus. Er fragte ihn, aus welchem Lande, welcher Gegend und welchem Geschlechte er stammte. Zu seiner Verwunderung erhielt er die Antwort: „Ich stamme aus dem Sachsenlande und wurde als kleiner Knabe von fremden Kriegern meiner Mutter entrissen und fortgeschleppt.“ Da wurde er wieder gefragt, wer seine Mutter gewesen sei. „Meine Mutter hieß Sophia“, gab der Fremde zur Antwort. Als Winith dies hörte, fiel er dem Fremden um den Hals und beide weinten vor Freude, denn sie waren leibliche Brüder. Man wunderte sich, daß zwei Brüder den gleichen Namen trugen. Die Mutter konnte das geraubte Kind nicht vergessen und ließ ihren zweiten Jungen auch auf den Namen Winith taufen.

Nun erzählte Winith seinem Bruder seinen sonderbaren Traum, der ihn zu seinem Bruder führte. Er sagte ihm auch noch daß er zur Ehre und Verherrlichung Gottes auf jenem Platze, wo er den Traum hatte, ein Gotteshaus zu errichten gedenke. Der Bruder stimmte diesem Plan zu. Die beiden zogen an den Ort zurück, wo sie im Laufe der Jahre eine Kirche erbauten. Sie erwarben auch Reliquien, die unter dem Beistande des Priesters Azelinus in den Altar eingebaut wurden. Um die Kirche herum siedelten sich auch andere Menschen an, und so entstand Winithberg, das heutige Windberg. (Aufgeschrieben von OL M. Engelhart)

Die Sage vom Engelsberg

Die Kirche in Windberg ist die älteste im Altlandkreis Bogen. Bald nach der Gründung des Klosters begann der erste Abt Gebhard von Bedenburg im Jahre 1142 mit dem Bau der Kirche. Von weither wurden die Steine mit Ochsenwagen nach Windberg gebracht. Hier wurden sie zurechtgehauen und zum Bau verwendet. Die Bauarbeiten kosteten viel Geld. Die Sage erzählt, daß die Chorherren einmal kein Geld mehr hatten, um weiter bauen zu können. Da schickte der liebe Gott einen Engel mit einem Wagen, auf welchem ein Sack mit Geld lag. Als der Engel in die Nähe von Irensfelden kam, konnte er vor Müdigkeit nicht mehr weiter; er legte sich auf einen Stein und schlief ein. Im Schlaf wurde der Stein weich, und sein Kopf bildete sich ab. Seit dieser Zeit heißt der Berg, auf dem der Stein liegt, Engelsberg. (wie oben)

Der Ochsentritt in der Kirche zu Windberg

An einem blinden Fenster des südlichen Querschiffes, nahe der Sakristei der jetzigen Pfarrkirche und ehemaligen Klosterkirche zu Windberg befindet sich ein alter rostiger Nagel, unter welchem sich folgende Inschrift befindet: „Sack, worinnen ein Ochs den Leib des hl. Sabinus überbracht“. Der Sack, ehemals aus Leder, der einst an diesem Nagel hing, fiel dem Zeitlaufe zum Opfer, während der Nagel und die Inschrift allen Unbilden der Zeit erhalten geblieben sind bis zur Gegenwart. Die Schrift weist deutlich darauf hin, daß in einem Sacke die Reliquien des hl. Sabinus nach Windberg überbracht wurden.

Der hl. Sabinus, der zweite Patron der ehemaligen Klosterkirche, war zur Zeit des römischen Kaisers Diokletian Bischof von Assisi. Als Bischof und Christ wurde er vom Statthalter Venustianus in den Kerker geworfen. Bei der gegen ihn geführten Gerichtsverhandlung zerztümmerte er ein heidnisches Götterbild, worauf ihm beide Hände abgehackt wurden. Im Kerker wirkte der gemarterte Bischof Wunder. Einem Enkel der hl. Serena gab er mit Gottes Hilfe das Augenlicht wieder. Als der Statthalter, der auch ein Augenleiden hatte und furchtbare Schmerzen erdulden mußte, dies hörte, bat er den Heiligen, auch ihm zu helfen. Bischof Sabinus erteilte ihm Unterricht im Glauben und befreite ihn vom Augenleiden. Daraufhin ließ sich der Statthalter taufen. Als Kaiser Diokletian dies hörte, ließ er den Statthalter mit seiner gesamten Familie enthaupten und den heiligen Bischof Sabinus zu Tode geißeln.

Viele Jahrhunderte später, im Jahre 1197, überbrachte Graf Albert III. von Bogen die Gebeine des hl. Sabinus nach Windberg. Graf Albert hatte in seiner bewegten Jugend nichts von der Frömmigkeit des Grafen Albert I., seines Großvaters; aufzuweisen. Er war ein streitsüchtiger, kriegsliebender Mann, der zu seinen Kriegen viel Geld benötigte, er hieß deshalb auch Albert der Wilde. Neben seinen Untertanen mußten auch die Stifte Windberg und Oberalteich immer wieder ihre Kassen leeren und das Geld dem Grafen übergeben. Wegen seines dauernden Unfriedens wurde der Graf durch Kaiser Heinrich VI. nach Apulien in Unteritalien verbannt.

In der Verbannung diente er dem römischen Kaiser. Nach langen Wochen des Trotzes versuchte der Bogener, dem Kaiser Beweise seiner Loyalität zu liefern. Aber dieser übersah ihn. So wartete er auf eine günstige Gelegenheit, um den Kaiser für sich milde zu stimmen. Dies sollte sich bald bieten. Kaiserin Konstanze, eine ehemalige Nonne, war nach neun Jahren Ehe endlich guter Hoffnung. Im Herbst des Jahres 1194 brach der Kaiser nach Sizilien auf, um sich zum Nachfolger der „Könige von Afrika“ krönen zu lassen. Gerade in dieser Zeit brachte die Kaiserin Konstanze einen gesunden Jungen zur Welt. Dies schien Albert die günstige Gelegenheit zu sein.

Unter den größten Strapazen brachte er von Ascona aus reitend die Nachricht auf den Hof von Palermo. Die Freude des Kaisers war übergroß und er sprach zu dem Grafen: „Geh zurück in deinen Grafengau im Nordwald, zur böhmischen Ludmilla und deinen drei Söhnen; und wähl dir nach südländischem Muster ein Wappen für deinen Schild“. Albert nahm helle und dunkle Schiefecke für all die Tage und Nächte, die er als Verfemter durchleben mußte. Dann zog er nordwärts.

Um dem Kloster Windberg für die an ihm verübten Ungerechtigkeiten eine Entschädigung zu bieten, stahl er in der vom Kaiser Barbarossa niedergeworfenen Stadt Spolet in einer Seitenkapelle des Doms die vollständig erhaltenen Gebeine des Märtyrers Sabinus. Er erbrach den kostbaren, mit Edelsteinen besetzten Schrein und brachte die Reliquien des hl. Sabinus in einem Ledersack nach Windberg und schenkte sie dem Kloster.

Der Sage nach beförderte ein Ochse auf seinem Rücken den kostbaren Schatz. Der Ochse blieb in Windberg auf einen Felsstein stehen und hinterließ in diesem den Abdruck seiner Klauen, denn der Stein war wachsweich geworden. Der Stein wird heute noch der „Ochsentritt“ genannt und ist neben dem Sabinusaltar eingemauert. Hier ist er heute noch zu sehen. (Verfasser unbekannt)

Die Windberger Schwedenmärtyrer

Im Kapitelsaal des Klosters Windberg befinden sich zwei eichene Truhen mit schönen Zinnbeschlägen. Eigentlich sind es Reliquienschreine, aber der uneingeweihte Besucher möchte beim Hineinschauen den Inhalt für altes Gerümpel halten. Wir stehen hier bei den Überresten von zwei Chorherren des Klosters, die im Dreißigjährigen Kriege um ihres Glaubens willen ihr Leben gelassen haben. Windberg hat in diesem Kriege, der so viele Klöster samt ihren Kirchen- und Archivschätzen völlig verwüstete, eigentlich wenig gelitten. Die Schweden erschienen zweimal, 1634 und 1644, beide Male floh der Konvent mit seinen Wertsachen. Das Kloster wurde nicht zerstört, nur geplündert, aber jedesmal ermordeten die Schweden einen Pater. Dies geschah damals oft. Der ganze Krieg ging ja damals um den Glauben. Die Schweden betrachteten sich als die Verfechter des protestantischen Glaubens, die Klöster galten als die „Hochburgen der Päpstler“, und Toleranz kannte man damals nicht.

Der erste der beiden Märtyrer war Pater Norbert Höcht. Er war Ende des 16. Jhs. in Regensburg geboren und jung in das Kloster eingetreten. In dem neuen Reformgeist, den Andreas Vögele seit 1598 ins erschlaffte Kloster gebracht hatte, war er erzogen worden. Damals kam auch der Brauch der Klosternamen auf; der junge Thomas Höcht war der erste, der im Kloster Windberg bei der Einkleidung den Namen des Ordensstifters Norbert bekam. Er studierte Theologie in Ingolstadt, wurde 1618 zum Priester geweiht und machte im folgendem Jahr zusammen mit dem späteren Abt Sabinus Aigenmann in Regensburg die Pfarrkura. Er blieb in den folgenden Jahren im Kloster, wo er das Amt des Novizenmeisters verwaltete und nach Kräften in der Seelsorge aushalf. Für ein Pfarramt hielt man ihn wegen seiner schwächlichen Gesundheit wohl nicht für geeignet. Zuletzt war er auch nebenbei Kooperator von Windberg.

Am 25.November 1634 kamen die Schweden das erste Mal nach Windberg. Alles war geflohen, nur Pater Norbert hatte sich freiwillig erboten, zur Wahrnehmung der Seelsorge zurückzubleiben. Schonungslos und beutegierig trieb die Soldateska ihr Unwesen, und die Enttäuschung, da sie in dem ansehnlichen Kloster nicht die gleichen Schätze vorfanden wie in Oberalteich, steigerte ihre Wut. Sie suchten nach den Chorherren und nach deren „Reichtümern“, plünderten alles, fanden aber nicht viel und wollten schon abziehen. Da kamen zwei Schweden zufällig am Haus des Lehrers vorbei. Durchs Fenster sahen sie den weißen Mönch, der gerade den Kindern Katechese gab. Sie stürmten hinein und bedrohten ihn mit dem Schwerte. Pater Norbert griff nach einem vor ihm stehenden Kruzifix, um sich zu verteidigen. Da traf ihn ein Soldat mit dem Schwerte so wuchtig auf den Kopf, daß er blutüberströmt zusammensank. Die Schulkinder schrien und weinten. So starb Pater Norbert Höcht. „In odium fidei occius“, aus Haß gegen den Glauben ermordet – so steht auf seinem Grabstein, der 1932 zufällig in einem Kuhstall eines Anwesens in Staudach entdeckt wurde. Im Kreuzgang wurde der Märtyrer begraben.

Erst zehn Jahre später, am 23.März 1644, kamen die Schweden wieder. Auch dieses Mal floh der ganze Konvent mit allen Wertsachen, man ließ aber zur Vorsicht niemand zurück. Die Wut und die Beutegier der Soldatenhorden war diesmal noch größer, und so suchten sie in der ganzen Umgebung nach den Chorherren, um wenigstens einen zu erwischen, aus dem sie durch Folter das Versteck der vermeintlichen Schätze erfahren könnten. Das Opfer war diesmal Pater Urban Mittermayer. Pater Urban stammte aus einer achtbaren Straubinger Familie, er selbst scheint nicht dort geboren zu sein. Ein Verwandter von ihm, Ulrich Mittermayer, war jedenfalls 1616 Straubinger Ratsherr. Nach der Tradition war Pater Urban Pfarrer in einer dem Kloster einverleibten Pfarrei, und zwar soll es Englmar gewesen sein. Doch in jeder Klosterpfarrei, auch in Englmar, war 1644 nachweislich ein anderer Pfarrer. Das Todesjahr ist sicher richtig, und so müssen wir annehmen, daß Pater Urban als Kooperator oder Hilfspriester sich in Englmar aufhielt. Der eigentliche Pfarrer, Pater Anton Kiendl, war wohl gleichfalls geflohen, und so fanden die Schweden ihn allein vor. Sie wollten von ihm den Aufenthalt des Abtes und der Konventualen erpressen, und als Pater Urban standhaft die Aussage verweigerte, verabreichten sie ihm den sogenannten Schwedentrunk. Das war eine gräßliche Marter. Das Opfer wurde gebunden auf den Boden gelegt, dann flößte man ihm mit einem großen Trichter so viel Jauche ein, bis der Bauch voll und prall war. Dann trampelte einer solange auf dem Bauch herum, bis der Ärmste die Jauche mit viel Blut vermischt wieder von sich gab. Die meisten starben unter dieser Qual, und so ging es auch Pater Urban. Er wurde wie sein Leidensgenosse zehn Jahre vorher, im Kreuzgang begraben. Als dieser 1720 wegen des Klosterneubaues fast völlig abgebrochen wurde, wurden die Gebeine der beiden Märtyrer mit besonderer Ehrfurcht erhoben. Man fand dieselben noch ganz unvermodert. Im Schädel des Paters Norbert war ein großes Loch. Wir können heute noch feststellen, daß dieser eine hünenhafte Figur und ein sehr gesundes Gebiß hatte.

Die Gebeine wurden zunächst in der Kapelle des hl. Laurentius bestattet, die heute nicht mehr existiert. Dann wollte man nach dem damaligen Gebrauch dieselben verzieren und ausstellen, und zu diesem Zweck wurden sie den Nonnen des Benediktinerinnenklosters St. Georg in Prag anvertraut. Daß Abt Augustin Schmidbauer sie so weit fortschickte, hing wohl damit zusammen, daß er mit dem Abt des Klosters Strahov in Prag eng befreundet war. Dort ruhten die Gebeine des hl. Ordensstifters Norbert, und die Benediktinerinnen von St. Georg waren mit der Ausschmückung derselben beauftragt worden. Die kahlen Schädel wurden mit goldenen Kronen versehen, alles wurde mit Brokat und Flitter aller Art überzogen, mit falschen Perlen und Edelsteinen wurde nicht gespart… wir würden heute so etwas nicht mehr tun. Aber man war eben in der Barockzeit. Die Gebeine unserer Märtyrer wurden zunächst nach Strahov geschickt, und es fügte sich, daß ein Chorherr des böhmischen Stiftes Seelau, Pater Daniel Schindler, der gerade dort weilte, dieselben nach St. Georg überbrachte. Bei dieser Gelegenheit ereignete sich etwas Auffallendes. Im Sprechzimmer des Klosters war gerade eine Frau anwesend, die einen Säugling auf dem Arm trug. Als Pater Daniel den Schädel Pater Urbans aus der Kiste nahm, um einer Nonne den Hergang des Martyriums zu schildern, begann der Säugling zu schreien, streckte seine Händchen nach dem Totenschädel aus und gab mit allen Mitteln zu erkennen, daß er denselben haben wollte. Man suchte ihn zu beruhigen, in der berechtigten Annahme, daß so ein Schädel kein geeignetes Spielzeug sei. Doch das Kind hörte nicht auf zu schreien und zu weinen und gab erst Ruhe, als man ihm das Haupt in die Ärmchen legte. Nun schien er überglücklich, streichelte und umarmte es, und als man ihm es mit Mühe wieder entriß, gab es wieder viele Tränen. Die Anwesenden waren erstaunt und ergriffen zugleich und sahen in dem Vorgang einen übernatürlichen Eingriff. Das Kloster Windberg ist natürlich stolz auf seine beiden Blutzeugen. Es steht jedoch in keinem der beiden Fälle fest, ob es sich um ein Märtyrium im eigentlichen Sinne handelt. Ein solches liegt nämlich vor, wenn der Betreffende auf wiederholte Aufforderung und Gewaltandrohung sich weigert, den Glauben zu verleugnen, beziehungsweise eine schwere Sünde zu tun. Wir wissen aber nicht, ob und wieweit dies hier der Fall war. Wer aus Haß gegen den Glauben getötet wird, kann nur im uneigentlichen Sinne als Märtyrer bezeichnet werden.

Bei der Säkularisation 1803 wurden die Gebeine durcheinander geworfen und ihres Zierrats beraubt. Die Kisten, die noch das Siegel des Abtes Bernhard Strelin (1734-77) tragen, standen dann in einer Rumpelkammer des Pfarrhofes, bis sie in neuerer Zeit wieder in das Kloster übertragen wurden. Die Spitze des Schwertes, mit der Pater Norbert ermordet wurde, das Kruzifix, das er den Schweden entgegenhielt, sowie einige Brokatfetzen finden sich noch in einer Kiste. (Nach Pater Norbert Backmund)

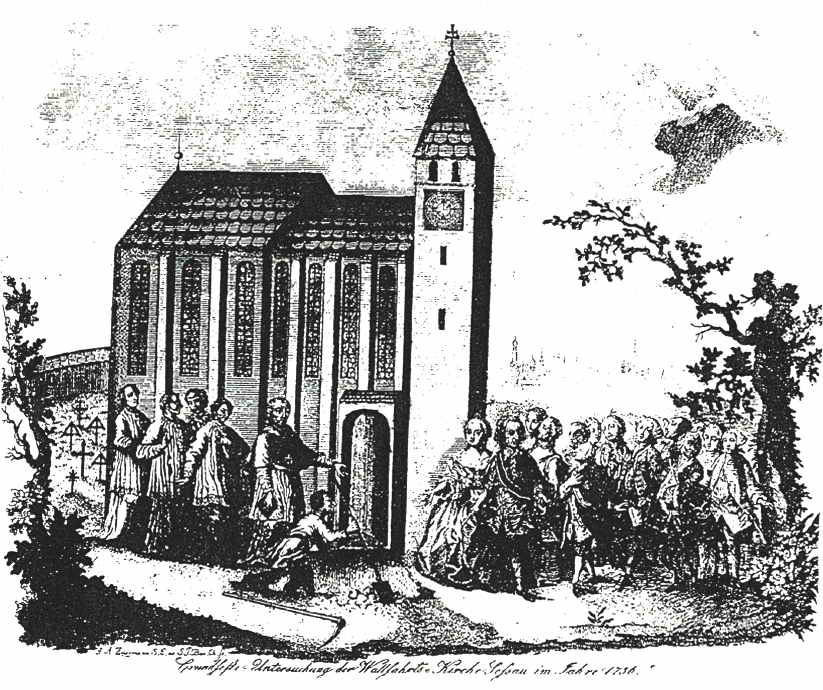

Sage von der Entstehung der Kirche Hl. Kreuz

Gegen Ende des 17.Jahrhunderts war Franziskus Knodt Abt des Klosters Windberg. Eng befreundet zu ihm war der Dekan von Aufhausen Georg Seidenbusch. Der Dekan verbrachte alljährlich seinen Urlaub in der klösterlichen Einsamkeit in Windberg. Auch im Jahre 1692 kam er wieder nach Windberg. Er liebte es, in den frühen Morgenstunden das Kloster zu verlassen und sich in der nahen Umgebung zu ergehen, Betrachtungen über Gott und die Welt anzustellen. Eines Morgens ging er bereits um die dritte Stunde aus dem Kloster. Auf der Kuppe des Berges, auf dem heute die Wallfahrtskirche steht, setzte er sich auf einen Stein, um auszuruhen. In der Morgenstille überfiel ihn ein leichter Schlummer mit einem wunderbaren Traum. Ihm träumte, er könne von seinem Ruheplatz seine Gemeinde, die Pfarrei Aufhausen erblicken. Vom Schlaf erwacht, blickte er in die Richtung seiner Pfarrei und war ehrlich verwundert, tatsächlich den Turm seiner geliebten Pfarrkirche zu sehen. Sofort schnitt er ein Birkenzweiglein ab und formte daraus ein Kreuzchen, das er neben seinem Ruheplatze in die Erde steckte.

In das Kloster zurückgekehrt, erzählte er seinem Freunde, dem Abte  Knodt, seinen wunderbaren Traum und fügte hinzu, Aufhausen wahrlich erblickt zu haben. Dekan Seidenbusch überreichte dem Äbte einen Dukaten und bat ihn, anstelle des Birkenkreuzes ein hohes Holzkreuz aufstellen zu lassen. Nach der Errichtung des „hohen Kreuzes“, wie es im Volksmunde geheißen wurde, kamen fromme Christen zu dem Kreuze und fanden auf wunderbare Weise Trost und Erhörung ihrer Bitten. Dies bewog den Abt Franziskus Knodt, statt des Kreuzes ein Kirchlein zu erbauen. Es wurde 1695 fertiggestellt, Dekan Seidenbusch spendete hierzu ein hölzernes Kruzifix aus dem 14. Jahrhundert, das über 200 Jahre in Regensburg unter Schutt und Trümmern gelegen war. Dieses Kreuz wurde in feierlicher Prozession nach Windberg gebracht und ziert heute noch die Wallfahrtskirche. (Nach Pater Norbert Backmund)

Knodt, seinen wunderbaren Traum und fügte hinzu, Aufhausen wahrlich erblickt zu haben. Dekan Seidenbusch überreichte dem Äbte einen Dukaten und bat ihn, anstelle des Birkenkreuzes ein hohes Holzkreuz aufstellen zu lassen. Nach der Errichtung des „hohen Kreuzes“, wie es im Volksmunde geheißen wurde, kamen fromme Christen zu dem Kreuze und fanden auf wunderbare Weise Trost und Erhörung ihrer Bitten. Dies bewog den Abt Franziskus Knodt, statt des Kreuzes ein Kirchlein zu erbauen. Es wurde 1695 fertiggestellt, Dekan Seidenbusch spendete hierzu ein hölzernes Kruzifix aus dem 14. Jahrhundert, das über 200 Jahre in Regensburg unter Schutt und Trümmern gelegen war. Dieses Kreuz wurde in feierlicher Prozession nach Windberg gebracht und ziert heute noch die Wallfahrtskirche. (Nach Pater Norbert Backmund)

Die zertrümmerten Monstranzen

Als man das Kloster Windberg um 1803 seiner Schätze beraubte, wurden die Kelche und Monstranzen zum Klosterschmied Plager gebracht, damit er sie auf dem Amboß zertrümmere. So konnte das Gold besser transportiert werden. Dabei war es unvermeidlich, daß einzelne Goldsplitter in der ganzen Schmiede zerstreut herumlagen. Plager soll etwas kräftiger zugeschlagen haben, als es notwendig war, denn auch ihn ärgerte die mutwillige Vernichtung des Klostergutes. Aus vielen kleinen Überresten, die der Schmied nachher eingesammelt hatte, ließ man später schöne Schließspangen für Rauchmäntel anfertigen. so konnte der Schmied den goldgierigen Zertrümmerungskommissaren noch ein kleines Schnippchen drehen.

Mitgeteilt vom ehem. Bürgermeister A. Kittenhofer

Der Teufel in der Lederhose

Der Bruder des früheren Bürgermeisters Josef Kittenhofer von Windberg (1851-1929), Hans Kittenhofer von Wachsenberg, war in seiner Jugend in Mitterfels in der Lehre. Nach verbrachtem Wochenende im elterlichen Haus begleitete ihn am Sonntag abend seine Mutter durch den finsteren Wald bis kurz vor Mitterfels. Der Junge trug einen Laib Brot unter dem Arm, da die Verpflegung beim Lehrherrn den Hunger des Jungen nicht immer stillen konnte. Damals gab es noch keine Eisenbahn in unserer Heimat. An der Stelle, wo später der Bahnhof von Mitterfels stand, bemerkten sie eine seltsame Gestalt in Lederhosen, die auf einem Baumstumpf saß und sich recht merkwürdig gebärdete. Beiden war es nicht geheuer, und sie machten einen weiten Bogen um die seltsame Erscheinung. Bald erfuhr auch der Ortsgeistliche davon, und da sich kaum mehr jemand der Stelle zu nähern wagte, beschloß er, mit seinen Ministranten, ausgerüstet mit Weihrauch und Weihwasser, dem Unwesen ein Ende zu bereiten. Doch wie groß war das Entsetzen, als die genannte Gestalt dem Pfarrer alle seine Fehler und Sünden entgegenschleuderte. So kehrte der Geistliche unverrichteter Dinge in den Ort zurück. Erst als in Mitterfels ein neuer, unschuldiger Kooperator in sein Amt eingeführt wurde, gelang es ihm, unter Donner und Blitz den Ort von diesem Unwesen zu befreien.

Mitgeteilt vom ehem. Bürgermeister A. Kittenhofer

Die rätselhafte Inschrift

Das mit hohen Treppengiebeln versehene Amtshaus in Windberg war früher ein Gasthaus und vor langer Zeit das Richteramtshaus. Im Hausflur befindet sich eine kleine Steintafel mit der Inschrift: Erbauet von Fundament Ao. 1175 erneuert 1728. Das Richteramtshaus ist ein wohl auf romanischer Grundlage errichteter Neubau von 1502 mit spätbarocken Veränderungen. Im Hausflur des Erdgeschosses hängt eine einfache Inschrifttafel aus Holz mit geheimnisvollen Großbuchstaben:

W.L.S.D.U.N.N.I.A.D.E.J.A.D.L.K.M.-O.R.R.R.G.I.H.U.D.B.K.-W.D.O.R.N.R.R.M. S.G.R.R.D. -1866. –

Nach der Tradition lautet die Auflösung: Wir leben so dahin und nehmens nicht in acht, daß ein jeder Augenblick das Leben kürzer macht.- O Richter, richte recht, Gott ist Herr und du bist Knecht – Wenn du, o Richter nicht recht richtest mich, so wird Gott recht richten dich.

Das nächtliche Kegelspiel auf dem Buchaberg

Mündlicher Überlieferung nach soll einst auf dem 600 Meter hohen Buchaberg zwischen Neukirchen und Windberg ein Raubritterschloß gewesen sein. Geschichtlich läßt sich das jedoch nicht nachweisen. Auf dem Buchsberg sind außer einigen Mauerresten in der Nähe der dortigen „Girglbauernkapelle“ keine weiteren Anzeichen vorhanden, die auf ein Schloß schließen ließen. Woher aber diese Mauerreste stammen, weiß niemand.

Im Volksmunde lebt die Sage, daß die Raubritter des Schlosses gar arge Gesellen waren. Sie haben das Volk unterdrückt und ausgeplündert. Vom christlichen Glauben und den Geboten Gottes wollten sie nichts wissen. Mit besonderer Vorliebe haben sie den Sonntag entheiligt. Statt in der Kirche des naheliegenden Prämonstratenserklosters der Messe beizuwohnen, haben die Ritter mit großem Krach und gräßlichem Lärm ein tolles Kegelspiel betrieben. Dieses gotteslästerliche Treiben wurde aber furchtbar bestraft. Bei einem Unwetter fuhr der Blitz in die Burg und vernichtete sie mit allen Insassen.

Den Rittern selbst Wurde aber noch eine weitere Strafe auferlegt. Sie mußten in gewissen Zeitabständen zur mitternächtlichen Geisterstunde ihr Kegelspiel fortsetzen. Oft hörten Einwohner dem Buchaberg naheliegender Höfe ein dumpfes schauerliches Rollen der Kegelkugeln, die ihnen Schrecken und Angst einflößte. So haben die Ritter selbst nach ihrem Tode keine Ruhe gefunden und mußten für ihre Sünden büßen.

Man erblickte noch lange in der Nähe der Kapelle manchmal gespenstische Wesen, das Grauen verursachte. Auch die Ritterfrauen mußten nach ihrem Tode büßen. Auf dem Spielberge jenseits des Buchaberges sah man öfters weibliche Gestalten umherwandeln.

1929 von Pfarrer Peter Poiger

Die Ritterburg auf dem Buchaberg

Hoch auf des Buchbergs Gipfel

Dort stand in alter Zeit

Die Burg von stolzen Rittern

Schaut’trutzig in die Weit‘.

Puchberger war ihr Name,

War ein gar stolz Geschlecht;

Sie dünkten sich erhaben

Hoch über alles Recht.

Der Raub und Jagdgelüste

Erfüllte ganz ihr Herz,

Am Tag und auch bei Nacht

Trieb man nur Spiel und Scherz.

Die Ritter und die Rappen

In ihrem Übermut,

Sie taten arg viel Unrecht

Dem Volk an Hab und Gut.

Und wenn die Glock— im Tale

Sie lud in Gottes Haus,

Verbrachten sie den Sonntag

Zu Spiel in Saus und Braus.

Der Herrgott in dem Himmel

Sah dieses gottlos‘ Spiel;

Er macht ihm bald ein Ende,

Der Frevel war zu viel.

Es war zu Sommerszeiten

Gewitterschwere Nacht:

Da zuckt ein Blitz vom Himmel,

Fuhr in die Burg mit macht.

Bald loderts hell in Flammen

Hinauf zu des Himmels Höh’n.-

Die ganze Burg in Flammen!

Wie war das wild und schön!

Von all der stolzen Größ‘

Findst du jetzt nur die Spur:

Die Mauern und die Steine

Sind Überreste nur.

Die Strafe war gerecht,

Die diese Ritter traf;

Denn allzeit hat‘s geheißen,

Daß Übermut heischt Straf!

Selbst nach ihrem Tode

Die Ruh sie fanden nicht;

Zu groß war ja ihr Frevel,

Zu schwer der Sünd‘ Gewicht.

Noch vor nicht langen Zeiten

Zur mitternächtiger Stund‘,

Tat sich im Tal ein Lärmen

Vom Berg herunter kund.

Wenn andre Menschen ruhten

Von ihren Sünden aus –

Die Ritter mußten geistern

Dort, wo einst stand ihr Haus.

Als ob die Kugel rollet

Auf einer Kegelbahn,

So hört sich das Getöse

Im Tal herunten an.

Jenseits vom Bergesgipfel,

Spielberg vom Volk benannt,

Sah man oft Fräuleins wandeln

Im ritterlich‘ Gewand.

Jetzt schein die Straf geendet,

Gebüßt ihr böses Tun;

Man hört nicht mehr das Lärmen;

Die Ritter dürfen ruhn.

Pfarrer P. Poiger

Bei meinen heimatgeschichtlichen Nachforschungen habe ich herausgefunden, daß es in der Nähe von Cham einen Buchberg gibt, auf dem früher tatsächlich eine Burg stand. Sie war im Besitz des mächtigen Geschlechts der Buchberger (auch Puchberger).

Da Pfarrer Peter Poiger, von 1910 bis 1934 Seelsorger der Pfarrei Neukirchen, vorher in Chammünster Geistlicher war, hat er sein Gedicht dem Buchberg bei Cham und nicht dem Buchaberg zwischen Neukirchen und Windberg gewidmet.

Kornel Klar

Windberger Hexentisch

Als der Aufhebungskommissar Baron Limpöck, Landrichter von Straubing, 1803 im Kloster Windberg tätig war, fand er einen Hexentisch vor, auf dem die „Hexenleuth hl. Hostien grausam mißhandelt mit einer Schuech-Ahl und einem Hammer“. Limpöck ging der Sache nach und kam zum folgendem Ergebnis: Eine Häuslerfamilie namens Grueber zu Geißling im Gericht Pfatter wollte 1689 bei einer Nachbarsfamilie unbedingt etwas durchsetzen. Sie wollte zugunsten der Gruebers eine Aussage machen. Aber die Leute waren nicht dazu zu bewegen. Da griffen die Gruebers zu anderen Mitteln. Zuerst gaben sie vor, eine arme Seele sei ihnen erschienen, die sich für ihre Sache einsetzte, und als das auch nicht half, suchten sie durch eine Hostienschändung sich die Hilfe Satans zu verschaffen. Sie entwendeten eine hl. Hostie und mißhandelten sie auf einem Tisch durch Stechen und Hämmern.

Ob es etwas nützte, ist zweifelhaft. Die Sache kam auf, sie beschäftigte die Regierungskommission, die ihre Siegel auf dem Tisch anbrachte. Die Gruebers kamen vor Gericht, das die ganze Angelegenheit „malefizisch“ behandelte. Hans Grueber und seine Frau Gertraudt, sein Bruder Benedikt Egger und dessen Weib Elspet wurden nun „an einer saul ertroßlet“ wegen Beleidigung der göttlichen Majestät und deren Ableugnung, sowie Anbetung des Teufels, erschrökhliche Verunehrung des hochw. Guettes“ und anderer Schandthaten der Hexerey. Katharina und Balthasar, weitere Geschwister Hans Gruebers wurden mit dem Schwert hingerichtet und die Körper sodann verbrannt. Die Grueberschen Kinder – die sicher an der ganzen Sache unschuldig waren – mußten auf der Richtstatt der Exekution zusehen und wurden dann „im Amtshaus empfindlich mit Ruthen gezüchtiget.“

Das Kloster Windberg erwarb 1770 diesen Tisch und hätte ihn gern zu einem Wallfahrtsziel gemacht. Es wäre eine Konkurrenz zur Deggendorfer „Gnad“ geworden. Aber die fortschreitende Aufklärung ließ es nicht mehr so weit kommen. Für den Aufhebungskommissär war der Tisch jedenfalls 1803 ein großes Ärgernis. Er schickte ihn auf Wunsch der General-Landesdirektion am 24.7.1803 nach München, wo er vernichtet wurde. Das 19.Jahrhundert hatte für dergleichen Dinge – die Schandtaten der Gruebers und die dafür verhängten Strafen – nicht mehr viel übrig.

P. Dr. Norbert Backmund

Der Schustergeselle und der Tod

In der niedrigen Werkstatt des Schuhmachermeisters Lickleder sitzen mit dem Meister die drei Gesellen und der Lehrling an ihren niedrigen Tischen bei zuckendem Licht der Petroleumlampe und arbeiten schweigsam. Es ist bereits nach zehn Uhr – aber für den nächsten Markt in Schwarzach müssen noch etliche Paar Schuhe fertig werden. Deshalb arbeiten sie so spät in die Nacht hinein. Sepp, der mittlere Geselle, ist ein sehr ernster Bursche, der sein Fach versteht. Für sein Alter von 22 Jahren ist er eigentlich zu ernst. Man sieht ihn auf keinem Tanzboden, auf keiner Unterhaltung. Sonntags sitzt er über alten Büchern und liest.

Heute ist er etwas wunderlich. Immer wieder setzt er die Arbeit aus und lauscht etwas. Jetzt legt er den halbfertigen Schuh nieder und geht hinaus. Nach kurzer Zeit kommt er wieder schweigsam in die Werkstatt. Der Meister bemerkt sofort, daß Sepp etwas zugestoßen sein muß, denn er ist kreideweiß im Gesicht. Er fragt ihn daher: „Sepp, bist du krank? Du bist ja käseweiß im Gesicht.“ „Nein“ antwortet der Sepp einsilbig. „Ist dir etwas zugestoßen?“ fragt der Meister weiter. Als der Meister mit seinen Fragen nicht aufhört, sagt der Geselle schließlich:“Wenn der Meister mir gar keine Ruhe läßt, so muß ich es ihm doch sagen. Als ich vorhin draußen war, da schaute ich zufällig zu unserem Fenster. Ich sah eine weiße Gestalt, die bereits mit dem Kopfe in unserer Schlafstube war und dann ganz hineingestiegen ist. Diese Gestalt war nur der Tod. Ich meine, Meister, wir sollten uns alle gut zusammennehmen, denn der Besuch des Todes hat sicherlich nichts Gutes zu bedeuten.“

Der Meister und die Gesellen, die eigentlich richtige Raufbolden waren, lachten über Sepp. Vierzehn Tage nachher erkrankte der Lehrling und einige Tage darauf starb er auch. So hat der Sepp tatsächlich die Voranmeldung des Todes gesehen, wie er stets fest und entschieden behauptete.

Niedergeschrieben von OLin. Englhart

Die Girglbauern-Kapelle

Auf dem Waldweg von Unterbucha nach Neukirchen steht seit unvordenklichen Zeiten eine einfache Waldkapelle. Früher soll sie weiter unten gestanden haben. Dorthin kamen oft aus weiter Ferne fromme Pilger. Manche schleppten sogar ein schweres hölzernes Kreuz – vor 100 Jahren lehnten noch solche an der Kapelle. In der Kapelle ist ein Opferstock, die eingelegten Gelder dienten zur Celebration von hl. Messen in Neukirchen. Die Kapelle heißt auch Girglbauern-Kapelle. Früher befand sich ein schwarzes Kruzifix in der Kapelle, das bei einem Brande im Kloster Windberg auf mirakulöse Weise gerettet und hierher verbracht worden sei. Es würde aber geraubt und durch ein angeschwärztes ersetzt. In der Kapelle befindet sich die Holzfigur der Hl. Apollonia, der Helferin gegen Halsschmerzen.

Unterhalb der Kapelle befindet sich eine Wolfsgrube zum Abfangen des Bauernschreckens in früherer Zeit.

Niedergeschrieben von OLin. Maria Englhart.

Maria hat geholfen

Es war in Jahre 1670; da sah der Knabe Matthias Schmoll aus Windberg einen roten Adamsapfel an einem Nußbaum prangen. Er stieg sofort auf den Baum, um den Apfel zu holen. In seinem kindlichen Übermut wagte er sich weit auf die dünnen Ästchen, die seine Last nicht aushalten konnten. Die Zweiglein brachen und Matthias stürzte in die Tiefe. In dem unteren Gezweige blieb er wieder hängen und schrie um Hilfe. Er selbst durfte sich nicht rühren, denn sonst wäre er sicherlich abgestürzt.

Es liefen Menschen herbei , doch sie konnten ihm nicht helfen, da keine entsprechend lange Leiter zu finden war. In seiner großen Not erblickte der Junge vor sich die Gnadenkirche auf dem Bogenberg. Er wußte auch, daß das Gnadenbild schon unzähligen Menschen geholfen hatte, die inbrünstig um Hilfe flehten. Da bat er innigst, die Gottesmutter möchte ihn in ihrem Schoße auffangen. Als er die Bitte geäußert hatte, schloß er die Augen und ließ sich vom Baume herunterfallen. Zur Verwunderung aller Umstehenden ist Matthias von einer vielklafterigen Höhe wohlbehütet auf dem Erdboden gelandet.

Die Gottesmutter Maria hatte unsichtbar ihren Schoß ausgebreitet und das Kind aufgefangen.

Niedergeschrieben von OLin. Englhart

Der Bogner Jackl von Windberg

Der verstorbene Bogner Jackl und sein Weib Fanny, Gott hab sie selig, waren noch Leute vom alten Schlag, an denen alle Errungenschaften der modernen Zivilisation und Kultur abprallten. Sie wohnten in der ehem. Klosterziegelei und bewirtschafteten etwa acht Tagwerk Grund. Obwohl sie Kühe hatten, so trugen oder radelten sie mit dem Schubkarren die gesamte Ernte nach Hause. Sie wollten die Kühe schonen, damit sie mehr Milch geben. Es ist selbstverständlich, daß der Jackl und sein Weib den anderen in der Arbeit stets nachhinkten. Eines Sommers hatten die anderen ihr Getreide bereits zu Hause im Stadel, als Regenwetter einfiel. Der Hafer lag noch ruhig und ungestört auf dem Felde. Es regnete in Strömen und es schien, als würde es nie mehr aufhören. Die Burschen im Dorfe wußten wohl, daß Jackls Hafer noch auf dem Felde ungeschnitten war und nahmen sich vor, dem Jackl den Fleiß auf lustige Weise beizubringen. Jackl selbst war auch ein ganz fideler Kerl, der so manchen Spaß verstand. Es war in Meidendorf eine Hochzeitsfeier und die Burschen kehrten spät in der Nacht nach Windberg zurück. Ihr Weg führte sie an Jackls Haus vorbei. Sie klopften an das Fenster und riefen: „Wohnt hier der Bogner Jackl?“ „Ja, der wohnt hier“ kam die Antwort zurück. „Hier ist die Gendamerie aus Bogen“, sagten die Burschen mit verstellter Stimme. „Wenn sie bis morgen Abend ihren Hafer nicht eingebracht haben, werden wir sie verhaften, verstanden!“ Jackl schwieg und fand keinen richtigen Schlaf mehr, als die Burschen weggegangen waren. Am nächsten Morgen hingen die Wolken noch immer tief und es regnete. Doch der Regen konnte Jackl und seine Fanny nicht abhalten, den Hafer zu schneiden und auf ihrem Rücken einzubringen. Den ganzen Tag arbeiteten sie unermüdlich und brachten die Ernte heim.

Als es Abend wurde, hatte die „Gendamerie“ keinen Grund mehr, ihre Drohung auszuführen. Jackl und Fanny legten sich todmüde in die Federn. Die Burschen aber freuten sich an dem gelungenen Streich.

Niedergeschrieben von OLin. Englhart

Im Neukirchner Winkel und Mühlbachtal

Die Sage vom Nagelstein

Noch innerhalb des ehemaligen Gemeindegebietes von Obermühlbach, rechts der Straße nach Grün, liegt der sagenumwobene Nagelstein. Verläßt man die Straße, so überquert man vorerst einen schmalen Waldpfad, den „Klosterweg“. Diesen Weg haben in den vergangenen Jahrhunderten viele Grunduntertanen des Klosters Windberg beschritten, wenn sie aus der Englmarer Gegend nach dem Pämonstratenserstiftwollten. Wenige Schritte von dem Klosterweg entfernt befindet sich ein mächtiger Fels, der jäh in eine wilde Bergschlucht abfällt. Das ist der Nagelstein. Mit ihm ist eine Sage verbunden. Sie will wissen, daß im Mittelalter in der Bachschlucht ein mächtiger Tatzelwurm, ein Drache, gelebt hat. Diesem gefährlichen Untier fielen alljährlich viele Menschen zum Opfer, und es stellte eine wahre Plage für die Umgebung dar. Es fand sich aber weder Bauer noch Ritter bereit, den Kampf mit dem Drachen aufzunehmen. Als die Angst immer größer geworden war, entschloß sich der beherzte Klosterjäger von Windberg, den Drachen zu töten und die Gegend von dem Untier zu befreien. Da der Ausgang des Kampfes nicht abzusehen war, ging der Klosterjäger vorsichtshalber zu den Sakramenten. Durch die hl.  Kommunion gestärkt, auf Gott und seine Waffen vertrauend, nahm der mutige Jäger den ungleichen Kampf auf. Es gelang ihm, den Drachen zu töten und die Gegend von dem Schrecken zu befreien.

Kommunion gestärkt, auf Gott und seine Waffen vertrauend, nahm der mutige Jäger den ungleichen Kampf auf. Es gelang ihm, den Drachen zu töten und die Gegend von dem Schrecken zu befreien.

Zur Erinnerung an diese mutige Tat wurde in der Folgezeit alljährlich zur Sonnenwende das Nagelsteinerfest gefeiert. Wie hoch dieses Fest in Ehren stand, beweist die Tatsache, daß der Baron vom Schloß Haggn jedesmal mit seiner Familie der Feierlichkeit beiwohnte. Seit mehr als einem Jahrhundert wird das Nagelsteinerfest nicht mehr gefeiert und geriet in Vergessenheit. Die Sage der Drachentötung lebt aber weiter im Volk, und der Nagelstein erfreut jeden Wanderer und Naturfreund durch seine wilde Schönheit.

Nach Pfarrer P. Poiger

Geschichten um den Nagelstein

Die frühere Gemeinde Obermühlbach, deren Landschaft und Struktur sich in den letzten hundert Jahren kaum verändert hat, besaß neben der Hammerschmiede und dem Bräuhaus nur noch einen für Wanderer und Sommerfrischler gleichermaßen interessanten Punkt – den Nagelstein. Von der heimischen Bevölkerung ward er zwar kaum gesehen und besucht, denn für die war er eher ein Ort der Finsternis statt des Licht. Nur die zünftigen Bayerwaldwanderer, wie etwa der unvergessene Justizrat Prager und seine Zeitgenossen aus Straubing, fanden schon immer den Weg in die Schlucht des Mitterberger Baches, die ein wenig an eine Klamm in den Gebirgstälern erinnert. Die Bezeichnung „Wasserfälle am Nagelstein“ ist allerdings ein wenig hoch gegriffen. Dafür aber gibt es eine Reihe von Sagen und Geschichten um diesen Felsen, den ein ewiges Rauschen des Baches und ein stetes Ächzen in den Baumwipfeln umgibt.

Als Kinder ist uns immer ein Schauer über den Rücken gelaufen, wenn wir vom Nagelstein in die Tiefe schauten; in den Bachgrund haben wir uns fast nie hinuntergetraut. Ein Schauer überfiel auch immer jenen einsamen Wanderer, der nachts am Nagelstein vorbei mußte, denn in dieser Gegend war es nicht geheuer, der Teufel hatte seinen Wohnsitz hier.

Da ist zunächst die Sage vom letzten Drachen im Bayerischen Wald, der hier zuhause war und der von den Grafen von Bogen mit einer Meute von Hunden und einem großen Jagdgefolge erlegt wurde. Pfarrer Peter Poiger von Neukirchen wußte diese Szene sehr anschaulich zu schildern. Meine Mutter hat zusätzlich noch immer von einer großen Schlange und einem Natternkönig erzählt, der die Menschen auf ihrem Weg nach Windberg bedroht und geängstigt hat.

Kein Wunder, daß sich an dieser Stelle auch Geister und Gespenster niederließen, die dann ängstlichen Menschen auch prompt in meist bedrohlichen Gestalten erschienen sind.

So hat mein eigener Onkel, der Zistler Michl von Hof, noch um die Jahrhundertwende am Nagelstein immer zwei wie Gendarmen gekleidete dunkle Gestalten am Straßenrand gesehen, zwischen denen er hindurch mußte. Wenn er seitwärts vorbei wollte, erhob sich dicht daneben ein großer schwarzer Hund, so daß er wieder auf die Straße zurückgetrieben wurde; er mußte zwischen diesen Gestalten hindurch. Von da ab lief er dann keuchend und schweißtriefend bis zu unserem Haus in Bachersgrub und klagte meinen Eltern, daß es ihn am Nagelstein „angeweihezt“ hat. Heimzu mußte ihn mein Vater bei der Nacht bis zur Hofer Säge begleiten, ehe er sich wieder außer Gefahr glaubte. Den großen schwarzen Hund sollen auch eine Reihe anderer Menschen gesehen haben, und außer dem Zistler Michl mußte mein Vater auch noch andere Freunde aus dem Raum Grün-Englmar bis zur Hofer Säge begleiten. Mein Vater selbst steckte sich nach Art der Holzfuhrleute ein langes Messer in die Tasche, ist aber nie auf einen Geist oder auf ein Gespenst gestoßen.

Andere Wanderer fanden mitten im Winter am hellichten Tage bei Neuschnee auf der Straße beim Nagelstein einen großen Haufen frischer und noch dampfender Pferdeäpfel, ohne daß im Schnee eine Wagenspur oder ein Pferdehuf sehen war. Also mußte der Teufel seine Notdurft hinterlassen haben.

In der Nähe des Nagelsteins, etwa gegenüber dem Sattler Anwesen, soll esam Fronleichnamsfest während des Johanni-Evangeliums immer geklingelt, geleuchtet und gefunkelt haben. Deshalb glaubten die Bewohner von Mitterberg, es wäre ein großer Goldschatz unter den Steinen vergraben, den der Teufel an diesem Tage immer zeigen müsse. Es traute sich aber niemand hin, und so verschwand der Schatz wieder im Erdboden. Manche munkelten sogar, das könnte der in Schwedenkrieg aus Oberalteich fortgebrachte Klosterschatz sein, den es aber wohl nie gegeben hat.

Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die neue Straße nach Grün gebaut. Die Bauleute hofften in dieser Gegend einen Haufen Geld oder Gold zu finden, doch damit war es nichts. Statt dessen versprachen sie ein Kreuz auf einen Stein zu setzen, wenn der Straßenbau in der verhexten Gegend um den Nagelstein ohne Unglücksfälle ablaufe. Das versprochene Kreuz ist heute noch zu sehen. Bei uns daheim ging die Sage, daß all kleinen Kinder von der Hebamme hinten beim Nagelstein geholt und in die einzelnen Höfe, Häuser und Hütten getragen werden. Ganz unten am Nagelsteinfelsen sollte eine Tür aus Stein in den Berg hineingehen, und da sollten die kleinen „Schrazen“ einfach herauskommen. Dazu ist zu sagen, daß damals in den meisten Familien, ob Bauer oder Häuslmann, jedes Jahr ein kleines Kind ankam, oftmals bis zu einem Dutzend und auch mehr. Aus Mangel an Sexualunterricht in der Schule suchten die Eltern nach einer plausiblen Erklärung für die vielen Kinder, und was lag da näher, als dem ohnehin verwunschenen Nagelstein das Urheberrecht an dem reichen Kindersegen zuzuschieben. Bei uns daheim hat das dazu geführt, daß einer meiner älteren Brüder sich mit der Axt hinter die Haustüre stellte und die Hebamme erschlagen wollte, als sie wieder Nachschub brachte. Schließlich war die Stube eh schon voller kleiner Kinder. Ich selbst war die Nummer zwölf.

Erzählt von Hans Kilger

Der Ochsentritt

Die Umgebung von Neukirchen zeigt stets andere Merkwürdigkeiten. Auf dem Fußwege von Neukirchen nach dem hochgelegenen Orte Niederhofen erblickt man unter einem Steinhaufen, auf einem Granitblock, die deutlich eingemeißelte Figur der Klaue eines Rindes, genannt der Ochsentritt.

Das Landvolk, das hinter allen rätselhaft vorkommenden Dingen gleich etwas Geisterhaftes erblickt, erklärt sich diesen Ochsentritt so, daß einmal der Teufel auf einem Ochsen über diesen Stein geritten sei, wobei eine Ochsenklaue im harten Stein ihren Abdruck hinterlassen habe.

Solche Ochsentritte sind auch in manchen anderen Orten, oft versteckt und unbemerkt, zu finden. In der Klosterkirche zu Windberg ist ebenfalls ein Ochsentritt zu sehen.

Solche Ochsentritte sind aber nichts anderes als alte Grenzsteine. In unserer Zeit kennzeichnet ein Kreuz am Stein die Grenze der Grundstücke. So war der Ochsentritt bei Neukirchen eine wichtige Grenze ehemaliger klösterlicher Besitzungen.

Von Pfarrer P. Poiger

Geschichten vom Perlbach

Die meisten Bäche des früheren Landkreises Bogen münden in die Donau. Fast alle werden in Volke Perlbäche genannt. Diesen Namen führen sie zurecht, denn früher fand man in Sande dieser klaren Bäche ganze Bänke von Muscheln, in denen hin und wieder eine kostbare Muschel verborgen lag. Heute sieht man nur mehr selten eine dieser Muscheln. Im Volke leben aber manche Geschichten um diese Perlmuscheln.

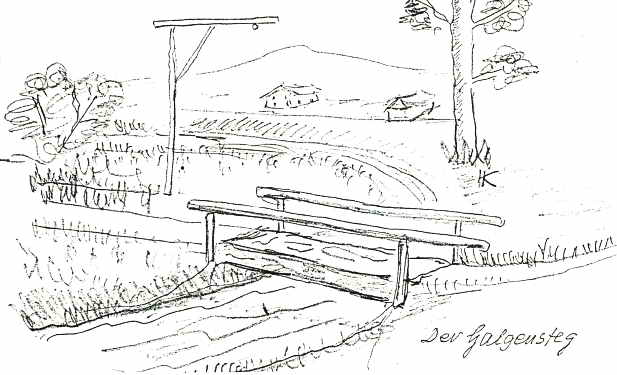

Der Galgensteg

Über den forellenreichen Bogenbach, die ehemalige keltische  Pogana, die bei Bogen in die Donau mündet und die ehemalige Hofmark Haggn von Neukirchen trennt, führt ein steinernes Brücklein, genannt der Galgensteg. Der Bogenbach ist ein Perlbach, der noch vereinzelt Perlmuscheln führt. Die Perlfischerei war in früheren Zeiten ausschließliches Recht des Landesherrn. Eine so wertvolle Perle verleitete natürlich viele zum Perldiebstahl. Die Räuber aber wurden mit grausamen Mitteln bestraft, manchmal auch gehängt. Zur heilsamen Mahnung wurde an der beschriebenen Stelle ein sogenannter Schreckgalgen errichtet. Das Brücklein heißt heute noch der Galgensteg.

Pogana, die bei Bogen in die Donau mündet und die ehemalige Hofmark Haggn von Neukirchen trennt, führt ein steinernes Brücklein, genannt der Galgensteg. Der Bogenbach ist ein Perlbach, der noch vereinzelt Perlmuscheln führt. Die Perlfischerei war in früheren Zeiten ausschließliches Recht des Landesherrn. Eine so wertvolle Perle verleitete natürlich viele zum Perldiebstahl. Die Räuber aber wurden mit grausamen Mitteln bestraft, manchmal auch gehängt. Zur heilsamen Mahnung wurde an der beschriebenen Stelle ein sogenannter Schreckgalgen errichtet. Das Brücklein heißt heute noch der Galgensteg.

Perlen aus dem Perlbach

Unter dem Schloß Mitterfels rinnt ein Bächlein, das ist so schön wie eine Perle. Gar wenn die Sonne darüber steht, spielt das Wasser in allen Farben. Die Bäume treten in dem engen Tal so dicht an das. Ufer, daß sich ihre Zweige im Bach baden, und die Bäume trinken daraus. Ein großes Wasser hat der Bach nicht, aber gerade das macht ihn so freundlich und lieb. Niemand braucht seine Wellen zu fürchten, sie klatschen über die moosgrünen Steine oder spielen darum herum, schäumen ein wenig und sind gleich wieder sanft und klar wie ein Spiegel.

Der Bach ist nicht nur schön wie eine Perle, er brachte einst auch Perlen. Wenn man den alten Leuten glauben kann, müssen darin die Perlen sackweise gewachsen sein, so daß die Herren Kürfürsten ihren Frauen zu jedem Geburtstag ellenlange Perlketten um den Hals legen konnten.

Richtig ist, daß die Kurfürsten ihre Hand auf alle Waldbäche gelegt hatten. Außer ihren Fischern durfte niemand daraus eine Muschel, einen Fisch oder einen Krebs herausholen. Damals waren die Waldbäche reich an Fischen und Krebsen, und die Muscheln lagen stellenweise übereinander.

Aber was die Wässerchen an Perlen hervorbrachten, war auch sehr gering. Kaum die tausendste Muschel trug eine Perle, und unter hundert Perlen fand man selten mehr als zwei, die genügend groß waren und den schönen Glanz hatten, wie es für ein Schmuckstück notwendig ist. Die meisten Perlen waren trüb, grünlich oder schwärzlich und nicht viel größer als Stecknadelköpfe. Hätten also die Frauen der Kurfürsten auf die Perlen der Waldbäche warten müssen, so wären sie Zeit ihres Lebens zu keiner Halskette gekommen.

Man erzählt, daß die französischen Soldaten, die um 1800 in unserer Gegend waren, ganze Körbe voll Muscheln herausgeholt haben. Sie aßen sie statt der Austern, die es in ihrer Heimat gab. Und was damals geblieben ist, das haben die Buben herausgeholt; denn heute droht keinem mehr Leib- oder Todesstrafe.

Aus der „Jugendheimat“ von Oskar Döring

Der Schratzengang in Wachsenberg

Schratzengänge sind Erdhöhlen. Schratzen, menschenfreundliche und doch menschenscheue Wesen hausten darin. Gänge und Löcher von Schratzen finden wir im ganzen Bayerischen Wald, so in Autsdorf, bei der Kirche in Neukirchen und Wachsenberg.

So eine ausgedehnte, mit vielen Nischen und Seitengängen ausgestattete Erdhöhle ist auch in Unterwachsenberg zu finden. Das Dietl-Anwesen ist auf einem Schratzengang erbaut. In der „Fletz“ ist der Eingang zu dieser merkwürdigen Höhle. Bei einer Breite von ein bis zwei Metern und eine Höhe bis zu zwei Metern erreicht sie eine Länge von 15 Metern. Der in Sandstein gebaute Gang zeigt zu beiden Seiten kleinere und größere Nischen und einen großen Nebenraum. Heute dient dieses Schratzenloch als Keller.

Vor Zeiten wurden in der Höhle einige Tonscherben gefunden, denen man keine besondere Beachtung schenkte und so vielleicht ein Fund verloren ging, der uns über die geschichtliche Vergangenheit dieser Erdhöhle Auskunft gegeben hätte. Die Vermutung liegt nahe, daß diese Schratzenlöcher als Unterschlupf in Kriegszeiten gedient haben.

Die älteste Bewohnerin des Dietl-Anwesens, Franziska Dietl, konnte einige, wenn auch wenig glaubhafte Geschichten erzählen:

Die Glut

In früheren Jahren wollte eine Magd Kartoffeln aus dem Keller holen. Bald nach ihrem Einstieg in das einstige Schratzenloch kam sie ängstlich und ganz verstört aus der Höhle gekrochen. Aus ihren wirren Worten konnte man entnehmen, daß sie eine „Glut“, was einem Geiste gleichkam, gesehen habe. Eine anwesende Gänserupferin, eine beherzte Frau, wollte der Geschichte nachgehen, wurde aber von ihrer geängstigten Tochter zurückgehalten.

Einige dieser Gluterscheinungen, die auf das Vorkommen von Geld und Gold deuteten, bewogen die alte Frau Dietl, mit ihrem Vater Johann Kittenhofer nach Schätzen zu graben. Dabei entdeckten sie die beiden kleineren Zugänge zum großen Schratzenloch.

Beim Bau der Eisenbahnlinie Bogen-Cham kam oft ein Bahnarbeiter in die Erdhöhle und grub sich einen Kübel voll Sand. Dieser glänzte nämlich dermaßen, daß er an das Vorhandensein von Gold glaubte. Als aber die vielen Untersuchungen und Waschungen ergebnislos blieben; ließ er enttäuscht von seinen Goldgrabungen ab.

Nach Franziska Dietl

Der vergrabene Schatz

Zwei Arbeiter waren in Wachsenberg mit den Erdarbeiten für den Bau eines Stadels beschäftigt. Plötzlich stießen sie an einen dumpf klingenden Hohlraum. Überglücklich, glaubten sie einen vergrabenen Schatz entdeckt zu haben. In diesem Augenblick jedoch wurden die im Hofe stehenden Ochsen unruhig, so daß sie ihre Aufmerksamkeit dorthin lenkten. Im Hofe angekommen, waren die Tiere ruhig und gaben keinen Anlaß zur Beunruhigung. Etwas verdutzt kehrten sie an ihren Arbeitsplatz zurück und wollten sich mit Feuereifer der Ausgrabung des Schatzes widmen. Doch nicht wenig erstaunt mußten sie feststellen, daß jegliche Anhaltspunkte zu einem besonderen Fund geschwunden waren.

Nach Franziska Dietl

Girgl und Wastl auf Weltreise

Girgl und Wastl, Brüder aus Hungerzell, wollten sich eines Tages die Welt ansehen. Ihr Weg führte sie nach Oberwachsenberg an den sogenannten Katzlweiher. Dieser hatte einen klaren Wasserspiegel. Schafe weideten an den Ufern, die sich im Wasser spiegelten. So etwas hatten die Brüder noch nie in ihrem Leben gesehen.

„Wastl“, sagte plötzlich der Girgl, „da drinn san Schof“. „I siehg scho“ erwiderte der Girgl, „i steig jetza do eini und fang a Schof, und wenn i oans derwisch, da schrei i der, nacha steigst a einer und hilfst mas außa holn“. Indem der Girgl in den Weiher einsteigt, lurt der Wastl, ob er net schreit. Der Girgl aber hatte soviel Wasser geschluckt, daß er Gurgeltöne ausstieß wie ein Ertrinkender. Wastl mißverstand das und meinte, der Girgl rufe nach ihm und stieg ebenfalls in den Weiher.

Beide wären elendiglich ertrunken, wenn nicht vorübergehende Bauern sie aus dem Wasser gezogen hätten.

Nach Franziska Dietl

Der Sagenkranz des Bogenberges

Wie ein „Lug ins Land“ steht der Bogenberg vor dem Wald an der Donau, weit ausschauend: hin gegen Regensburg und Passau, über die Ebene und das Hügelland weg bis zu den Alpen. zurück in den Wall der böhmischen Berge. Auf seinem Gipfel prangt eine berühmte Wallfahrtskirche, die in früheren Jahren von Kaisern und Königen und unzähligen Pilgern heimgesucht wurde. Ehedem krönte den Bogenberg die stattliche Burg der Grafen von Bogen. Es ist uns recht herzlich wenig aufgeschrieben worden von diesem zu seiner Zeit so einflußreichen Geschlecht. Der Volksmund aber weiß noch manches zu berichten, was sich in alten Tagen zugetragen um und auf dem Bogenberg. Einzelne dieser Sagen werden manchem Leser schon bekannt sein.

Von J. Weingärtner, Bogen, 1926

Der erste Graf von Bogen

Es war die Zeit, da die wilden Horden der Hunnen in unserem Vaterlande die Städel leerten, das Vieh davonschleppten, die Leute erschlugen und die Häuser niederbrannten. Aus dem Kloster Oberalteich vertrieben sie die Mönche und hausten gar fürchterlich im Bogener Lande.

Da taten sich die Bürger in ganz Bayern zusammen, gingen zum Kaiser und klagten ihm ihre große Not. Der Kaiser, der ein guter Herr war, sandte Boten zu allen Grafen und Rittern des deutschen Landes und ließ ihnen sagen: „Kommt nach Regensburg! Da wollen wir beraten, wie die Hunnen zu vertreiben sind; weil es eine gar ernste Sache ist, darf jeder Edelmann zur Begleitung nur einen Knappen und einen Diener mitnehmen.“

Ein kaiserlicher Bote brachte die Einladung zum Reichstag auch nach Abensberg. Dort lebte Graf Babo, ein gar mächtiger Herr. Der hatte 32 Söhne, lauter kräftige und schöne junge Männer, auf die er stolz sein konnte. Er rüstete sie aus, wie der Kaiser es befohlen hatte, und zog mit ihnen gen Regensburg an den Hof des Kaisers.

Dort waren die Fürsten, Grafen und Ritter schon alle versammelt. Nur auf Graf Babo wartete der Kaiser noch, als in der Ferne eine dichte Staubwolke sichtbar ward. Der Herrscher wurde sehr ungehalten, als er das große Gefolge sah; zornig sprach er zu Babo:“Warum kommst du gleich mit hundert Mann? Habe ich nicht befohlen, nur mit wenig Dienern zu erscheinen?“ Da fiel Babo vor seinem kaiserlichen Herrn auf die Kniee und antwortete: „Sieh, mein gnädiger Herr, ich habe genau nach deinem Befehle gehandelt.“—“Wer aber sind die vielen anderen hier, mit denen du hergeritten gekommen bist?“ fragte der Kaiser. „Das sind meine Söhne; sie wollen deine Diener sein, mein Herr und Kaiser; ich empfehle sie deiner Huld und Gnade, und ich hoffe, daß sie treu mit Leib und Leben dir und dem Reiche dienen. Nimm sie in Gnaden von mir hin!“ Jetzt sprang der Kaiser freudig auf, umarmte Babo, dankte dem glücklichen Vater und rief jeden der 32 Söhne zu sich. Er küßte sie, behielt alle bei sich am Hofe und gab im Laufe der Zeit jedem ein Besitztum.

Zu Hartwig, dem kräftigsten und schönsten Ritter von ihnen aber sprach er. „Dir will ich das Schloß und die Grafschaft Bogen geben. Da kannst du wachen und mit deinen Mannen den wilden Hunnen fest aufpassen. Hüte mir das Land gut!“ Hartwig legte drei Finger auf des Kaisers Schwert, schwur ihm Treue bis zum Tod und zog ins Bogner Land. So wurde Hartwig, des Grafen von Babo von Abensberg Sohn, der erste Graf von Bogen.

Von J. Weingärtner, Bogen, 1926

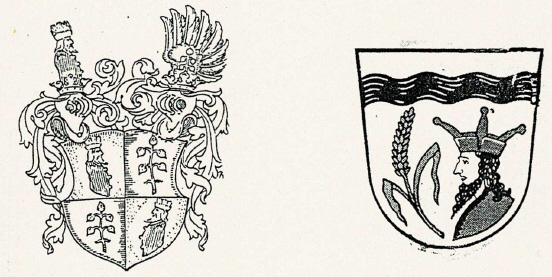

Das Wappen der Grafen von Bogen

Der Graf von Bogen war schon recht alt geworden. Sein Sohn, ein junger schmucker Knappe, war des greisen Vaters Stolz. Der war der beste Schütze weit und breit; er konnte mit dem Pfeil jeden Vogel in Fluge schießen.

Eines Tages kam die Kunde nach Bogen: „Der Kaiser will in einer großen Schlacht die Hunnen aus dem Land treiben, daß sie das Wiederkommen vergessen.“ Ungern blieb der alte Graf daheim; aber er war schon zu gebrechlich, um in den Krieg ziehen zu können. Da bat der wackere Sohn: „Vater, laß mich gegen die Hunnen reiten!“ „Du bist noch viel zu jung und zu schwach, in dem großen Kampf zu fechten,“ widersprach der Vater. Der junge hörte nicht auf zu bitten, bis der Greis nachgab und ihn ziehen ließ. Mit Bogen und Pfeil und des Vaters Segen ausgerüstet, kam der furchtlose Reitersmann in Augsburg an.

Dort sah ihn der Kaiser und rief ihm scherzend zu: „Ei, junger Fant, du gehörst ja an der Mutter Schürze, nicht aufs Schlachtfeld; reit heim und warte, bis du groß und kräftig bist!“ Doch der junge Graf ließ sich nicht abtreiben. Der Bischof von Augsburg gab allen deutschen Kriegern den Segen und frohgemut zogen sie gegen die wilden Hunnen, der junge Bogener mit ihnen. Das war ein Morden und Stechen, gräßlich anzuschauen! Die Hunnen waren überlegen. Ihnen voran ritt ihr teuflischer Anführer, häßlicher als ein Gespenst, wilder denn der Satan. Schon wankten die Reihen der Deutschen. Da kam auf flinkem Rosse der junge Ritter von Bogen daher gesprengt, ein Pfeil surrte vom Bogen – mitten in des greulichen Hunnen Herz. Mit entsetztem Jammergeheul stoben die Ungarn zurück.

Doch schon raffte ein ungarischer Heidenpriester die Götzenfahne auf und eilte den fliehenden Hunnen voran, den Deutschen

entgegen. Wild wie kleine Teufel folgten die Hunnen. „Rache unserm Häuptling!“ brüllten sie und ein blutiges Gemetzel hob an. Da, plötzlich sank der Heidenpriester, von einem Pfeil getroffen zu Boden. Der junge Held hatte ihn niedergetreckt. Als die Hunnen ihre Fahne in den Blutstaub sinken sahen, wichen sie entsetzt zurück, sammelten sich aber gleich wieder und stürmten voll wilder Verzweiflung ein drittes Mal vor.

Das Glück schien ihnen hold zu sein. Der tapferste der Deutschen, Graf Konrad von Franken, fiel, zu Tode getroffen, von seinem Roß. Die Deutschen wichen schon der Übermacht, Da stürzte der junge Graf von Bogen sich in das Getümmel. Mit einem dritten Bogenschuß rächte er den deutschen Helden. Das war ein frohes

Aufjauchzen unter den Deutschen! Mit frischem Mut hieben sie auf die Hunnen ein und ruhten nicht eher, bis alle erschlagen waren.

Nach der Schlacht sammelte der Kaiser sein Heer um sich. „Wo ist der junge Reiter von Bogen?“ rief der Kaiser. Da trat dieser hervor. „Hoch dem jungen, wackeren Helden von Bogen; dreimal hat er uns mit seinem Pfeil die Schlacht gerettet!“ tönte es aus den Reihen der Kämpfer. Der reichte ihm die Hand, ließ ihn niederknien und schlug den jungen Mann vor aller Augen zum Ritter. „Dreimal hast du den Bogen zum Meisterschuß gespannt; drei Bogen sollst du von nun an im Wappen führen zum Andenken an deine Heldentat.“

Heiteren Mutes kehrte der junge Ritter zu den hocherfreuten Vater heim Seit dieser Begebenheit trugen die Bogener Grafen drei Bogen im Wappen.

Von J. Weingärtner, Bogen, 1926

Die Aswinstanne

Als die Hunnen aus dem Lande vertrieben waren, seit der Schlacht auf dem Lechfelde, wo der junge Ritter von Bogen so gut gezielt, ließen sie sich nicht mehr sehen, stand es gar nicht lange an, da kam den Deutschen ein anderer Feind: der Böhme. Nun sprach der Kaiser zum Grafen von Bogen, das war Graf Aswin, ein gar tapferer und starker Held!-:“Hüte mir die böhmische Grenze!“ Aswin baute Burgen dorthin und errichtete Wachttürme.

Einmal war ein recht gesegnetes Jahr. An einem schönen Herbsttag, da alle Feldfrüchte eingebracht waren, ritt Graf Aswin frohgemut von der Jagd heim. Er wollte sich gerade zu Tische setzen, als ein Reiter voll Staub und Schweiß durchs Tor gesprengt kam, zu Aswin lief und die Schreckenskunde brachte: „Die Böhmen sind über die Grenze geschritten; ihre Scharen sind so dicht, daß es in den Wäldern an der Grenze von böhmischen Räubern nur mehr wimmelt.“

Aswin ließ augenblicklich zum Kampfe blasen. Als er seine Knechte ausgerüstet hatte, kamen auch schon die Ritter von den umliegenden Burgen mit ihren Kriegern; sie hatten das Notfeuer auf den Wachttürmen gesehen und waren gleich nach Bogen aufgebrochen.

Andern Tags, als kaum der Morgen graute, zog ein tapferes Heer von Rittern unter Aswins Führung an die böhmische Grenze. Bei Kötzting stießen beide Heere zusammen. Es hub ein schweres Ringen an. Doch der Böhmenhaufen wurde von den gewaltigen Kämpfern Aswins in die Flucht geschlagen.

Aswin zog mit seinem Kriegern regenabwärts, um auf die Straße zu gelangen, die von Cham nach Straubing führt. An der Straße schlugen sie, weil die Nacht hereingebrochen war, ihr Lager auf. Als sie an Morgen aufbrechen wollten, waren sie von Böhmen umringt. Die Ritter mußten all ihren Mut und ihre ganze Kraft zusammennehmen, die Böhmen abermals in die Flucht zu schlagen. Bis zum Abend dauerte das wilde Ringen. „Jetzt werden sie das Wiederkommen vergessen,“ sprach Graf Aswin nach der Schlacht. Sie zogen noch bis an den Einfaltersberg, um da die Nacht zu verbringen.

Doch Graf Aswin hatte sich getäuscht, als er glaubte, die Böhmen kämen nicht mehr. Ein Böhmenanführer hatte wieder die zerstreuten Haufen seines Heeres gesammelt und überfiel Aswin ein drittes Mal. Die Schlacht wäre bald zum Schlimmen der Ritter ausgegangen, hätte nicht Aswin im letzten Augenblick noch mit verzweifeltem Mute den Anführer der Böhmen vom Pferd geworfen. Da flohen die Böhmen. Aber die Bogener ruhten nicht eher, bis alle Mannen des Feindes tot auf dem Schlachtfeld lagen.

Nur einige entkamen, die Schreckensnachricht in ihre Heimat zu tragen. Von der Stunde ward Graf Aswin nur mehr der Böhmenschreck geheißen. Die Böhmen aber kamen nie wieder.

Der Graf und die Ritter rasteten nach der heißen Schlacht am Alphaltersberg unter einer hohen Tanne. Plötzlich erhob sich Aswin, riß das Schwert aus der Scheide und hieb Kreuze in den Tannenbaum. „Zur Erinnerung an die Böhmenschlacht! sprach er.

Die Tanne wuchs fort und wurde Aswinstanne geheißen, bis ein Sturmwind den morschen Zeugen vergangener Heldentat brach. Alle Leute wissen noch von ihr zu erzählen.

Von J. Weingärtner, Bogen, 1926

Graf Aswins Tanne v. Adalbert Müller

Die Königin des Waldes, die Tochter alter Zeit,

Es ist Graf Aswins Tanne, mit Feindesblut geweiht.

Wohl schaut sie hoch und herrlich, hinein ins Böhmerland

und sagt den Tschechen drüben, wer hier sie überwand.

Einst lag im Regengaue von Sommerglut gereift

Der Felder reicher Segen in Garben aufgehäuft.

Das sah der Tschechenherzog und stieß sogleich ins Horn;

Es wuchs in seinen Feldern dem Hungerer kein Korn.

Stracks wimmelten die Räuber hervor aus Wald und Schlucht

Und schleppten in die Fremde des deutschen Bodens Frucht.

Doch wachte treu Graf Aswin auf seinem hohen Schloß;

Der Tschechenfrewlers Schatten sein männlich Herz verdroß.

„Wie, ist der Deutschen Schlachtmut erstorben und verweht,

Daß Fremde straflos ernten, was deutsche Hand gesät?

Sind unsre Klingen rostig, ist unsre Kraft erlahmt?“

Er ruft’s und seine Wange vor edlem Zürnen flammt.

Und seinen Ritterscharen sprengt mutig er voran;

Sie stürzen auf die Feinde, zehn gegen hundert Mann.

In Lüften saust die Lanze, es blitzt der Schwerter Stahl,

Bald trieft von rotem Blute das Gras im Regental.

Das Beste tut im Kampfe das edle Grafenbild;

Von seiner Streitaxt Hieben zersplittern Helm und Schild.

Ein Wall von Leichen türmt sich rund um den Helden her;

Die Feinde zagen, wanken – bald steht kein Rühme mehr.

Und drauf und dran die Mannen mit lautem Siegesruf;

Was nicht die Schwerter würgen, zermalmt der Rosse Huf.

Fortan kein Tschechenfalke herab ins Bayern stieß;

Graf Aswin nun und immer der Schreck der Böhmen hieß.

An einer hohen Tanne der wackre Kämpe stand

Und schaute übers Schlachtfeld herab vom Hügelrand.

Und seine blut’ge Streitaxt ergriff er siegesstolz

und hieb mit starken Schlägen drei Kreuzlein in das Holz.

So ward zum Siegesdenkmal die Tanne eingeweiht;

Noch grünt sie frisch und kräftig wie in der alten Zeit.

Denn Axt und Säge meiden den Stamm mit frommer Scheu,

Und selbst der Stürme Toben knickt keinen Ast entzwei.

Die Riesenkerze auf dem Berg

Am Pfingstsonntag jeden Jahres bringen die Bewohner von Holzkirchen eine 13 Meter lange Kerze nach Bogen, die sie von da weg aufrechtstehend auf den Berg tragen.

Es war vor weit über vierhundert Jahren, da ging über die Fluren von Holzkirchen ein schauerliches Hagelwetter und zerschlug nicht nur Getreide und Feldfrüchte, sondern auch die Bäume in den Obstgärten und Wäldern. Die reichen Holzkirchner Bauern waren arm geworden. Nochmal so ein Schauer und sie müßten betteln gehen. Da kam ein Bürger auf den Gedanken, zu Maria auf dem Bogenberg eine Bittprozession zu machen, ihr eine große Kerze zu opfern und sie um Schonung ihrer Gemeinde zu bitten. Um ihr Flehen der Mutter Gottes recht sichtbar zu machen, brachten sie eine Kerze von noch nicht gesehener Länge auf den Bogenberg. Droben taten sie das Versprechen, alle Jahre eine solche Wachsstange zu opfern. Seither blieben sie vom Hagel verschont.

Als in Zeiten der Not die Holzkirchner einmal den Brauch abschaffen wollten, vernichtete abermals ein Hagelschauer ihre Fluren, sodaß sie im selben Jahre noch ihr gebrochenes Gelöbnis erfüllten und seither die Kerze in die Wallfahrtskirche auf den Berg tragen.

Von J. Weingärtner, Bogen, 1926

Das Gnadenbild

Graf Aswin war ein friedliebender und frommer Herrscher. Saß er einmal bei Hofe mit den Rittern und Herren aus der Umgebung. Alle waren lustig und guter Dinge, als der Torwärter hereintrat und dem Grafen meldete: „Herr, draußen wartet ein Bogener Bürger, der hat euch recht Wichtiges zu sagen.“ Aswin sprach:“Laß ihn nur herein!“ Der biedere Mann war ganz außer Atem und berichtete: „Denkt euch, Herr, ein Wunder hat sich zugetragen! Saßen meine Frau und ich auf der Hausbank und schauten in die fruchtbare Gegend über die Donau hinaus. Da zeigt meine Frau auf das Wasser, ich schaue hin und sehe es auch; es ist ein Muttergottesbild, höher als der Tisch da, muß aus Stein sein, und hört nur: das steinerne Bild kam gegen den Strom auf der Donau geschwommen. Auf einmal bleibt es stehen auf dem Stein, der aus dem Strudel schaut; ihr wißt ihn schon, Herr Graf!“

Aswin eilte auf den Turm und blickte hinab. Da standen die Leute dichtgedrängt am Ufer und schauten auf den Stein. Der Graf lief in seine Schloßkapelle, kniete nieder und sprach zum lieben Gott: „Du hast mir ein Wunderbildnis geschickt, daß es allda wohne. Soll ich an das Wunder glauben und deinen Willen erkennen, o Herr, daß es auf dem Bogenberg geehrt sein soll, dann zeig mirs deutlicher, Allmächtiger! Ich will auf meinem Rappen den steilen Abhang des Berges dreimal hinunter und heraufreiten; so mir nichts zustoßet, glaube ich an das Wunder und beherberge Unsere liebe Frau in dieser Kapelle.“ Der Graf ließ satteln und ritt dreimal den grausigen Ritt, ohne Hals und Bein zu brechen. Da eilte er nach Oberalteich, holte den Abt und die Mönche und ließ in feierlicher Prozession das Bild auf den Berg tragen und in der Schloßkapelle aufstellen.

Weil aber die wunderbare Ankunft des Steinbildes bald im Lande bekannt war, kamen aus allen Gegenden Pilger und siehe – ihr Gebet ward nie umsonst getan. Die Schloßkapelle wurde zu klein, so viele Wallfahrer zu fassen. Graf Aswin schenkte seine Burg dem Kloster Oberalteich und baute seine Wohnung auf den Schloßberg. Dorthin aber, wo vordem das stattliche Schloß stand, bauten die Mönche eine schöne Wallfahrtskirche.

Von J. Weingärtner, Bogen, 1926

Ludmilla

Sie war des Grafen Albert Gemahlin. Als dieser starb, war Ludmilla erst dreißig Jahre alt, eine in ganzen Land wegen ihrer Schönheit bekannte Frau. Sie lebte als Witwe auf dem Schloßberg in Bogen.

Da trug sich zu, daß Herzog Ludwig von Bayern längere Zeit in Landau an der Isar war. Er hatte schon oft en der reizenden Gräfin auf dem Bogenberg reden hören. An einem schönen Tag ritt er nach Bogen wallfahrten und suchte Ludmilla auf. Er wurde von ihrer lieblichen Schönheit und ihren hohen Tugenden hingerissen. Aber auch die liebenswürdige Frau war dem Herzog von Herzen zugetan. Hochbeglückt nahm Ludwig Abschied, um bald wieder zu kommen. Der Herzog hielt sich jetzt länger in Bogen auf als in Landau.

So kam es, daß den fürstlichen Bewunderer die lodernde Leidenschaft ergriff und in traulicher Stunde enthüllte er der Gräfin sein Fühlen und Verlangen. Ludmilla aber wies sein Drängen züchtig zurück; nur als Gattin wollte sie

sein Eigen sein. Da des Herzogs Bitten immer stürmischer wurden, gab sie scheinbar nach und bestimmte ihm den Tag, an dem er sie wieder besuchen dürfe.

In ihrer Sorgfalt fragte die Bedrängte den alten Hofmann, der ihr sonst schon so oft mit gutem Rat beigestanden. Der schlaue Alte ward nicht verlegen und machte einen Vorschlag, der ihr Gefallen fand. Sie ließ sich auf einen Leinenvorhang drei geharnischte Ritter recht naturgetrau malen und stellte an dem Tage, da Herzog kommen sollte, drei wirkliche Ritter als Zeugen ihres Unterredens dahinter.

Ludwig erschien und drang mit frohem Ungestüm auf die Erfüllung  des Versprechens. Da führte ihn Ludmilla vor die Leinwand und sprach, von Rot übergossen, auf die drei Ritter an der Leinwand deutend: „Wenn ihr mir bei dem Zeugnisse dieser drei Männer schwört, daß ihr mich von jetzt an als eure Frau und Gemahlin anerkennen wollt, so will ich eure Wünsche erfüllen.“ Ludwig, ohne Harm, versprach’s. Da rollte der Vorhang herab, und vor ihm standen die drei Ritter aus Fleisch und Blut. „Ihr gestrengen Herren seid Zeugen dieses Vorgangs gewesen!“ redete Ludmilla sie an. Sie bezeugten: „Gnädigste Herrin, wir haben es wohl gehört.“